校長ブログ Blog

第13回霊的講話「イエス様が語られたたとえ話⑨」(10/17)

【第13回霊的講話の内容を御紹介します。今回は「羊飼いと羊のたとえ」です。神様とイエス様の愛と慈しみが伝わることを願いながら…】

皆さん、おはようございます。先週は多くの学年で、研修旅行や校外学習などが行われ、天候にも恵まれて、それぞれ有意義で思い出に残る研修や旅行になったと聞いています。

その中でも、林間学校で蒜山に行った中学2年生の皆さんは、ジンギスカンという羊の肉を使った焼き肉料理をおいしそうに食べていたと聞いています。ジンギスカンと言えば北海道の郷土料理として有名ですが、高校2年生の北海道コースの皆さんの中にも、ジンギスカンを味わった人がいるかもしれません。

さて、今日はその羊のお話ですが、焼き肉のお話ではありません。皆さんは、羊そのものや牧場で放し飼いにされている羊を間近で見たことはありますか? かなり前ですが、私はニージーランドの農家でファームスティをしたことがあります。その農家は緑豊かな林の中にあったのですが、羊を飼う牧場もありました。私は興味津々で、近くで羊を観察したくて羊の群れを追いかけ回したのですが、羊の群れは牧場内を慌てて逃げ周り、常に私とは真反対の隅に集まっては不安そうにこちら側を見ていました。そのうちの何匹かは、逃げ回っている間に柵の隙間から出てしまい、近所の方が慌てて連れ戻しに行っていました。ファームスティ先の御主人に「羊ってどんな動物ですか」と聞くと(もちろん英語で)、笑いながら「彼らは臆病で迷いやすいね。余り賢くないな。」と言っていました。

さて、聖書の中にも羊に関する物語や比喩が多くでてきます。その中で最も多いのは、神様あるいはイエス・キリストを羊飼いに、私たち人間を羊にたとえる話です。杖を持ち、羊飼いの格好をしたイエス・キリストの絵を見たことのある人もいると思います。では、その一つである、ヨハネの福音書10章1節から16節までをお読みしたいと思います。新約聖書の186ページ下の段です。

「はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに、門を通らないでほかの所を乗り越えて来る者は、盗人(ぬすびと)であり、強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、ついて行く。しかし、ほかの者には決してついて行かず、逃げ去る。ほかの者たちの声を知らないからである。」イエスは、このたとえをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことか分からなかった。

イエスはまた言われた。「はっきり言っておく。わたしは羊の門である。わたしより前に来た者は皆、盗人であり、強盗である。しかし、羊は彼らの言うことを聞かなかった。わたしは門である。わたしを通って入る者は救われる。その人は、門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだり、屠(ほふ)ったり、滅ぼしたりするためにほかならない。わたしが来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。

わたしは良い羊飼いである。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている。それは、父(父なる神様のことですね)がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。わたしは羊のために命を捨てる。わたしには、この囲いに入っていないほかの羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊もわたしの声を聞き分ける。こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。」

このイエス様の言葉を理解するには、その当時、ユダヤの地での羊飼いと羊の関係を知っておく必要があります。私たちは、羊を飼うというと、先ほどのニュージーランドの牧場のように、広々とした緑の牧場に羊が放し飼いにされ、のんびり草を食べている光景を思い浮かべるでしょう。でも、当時のユダヤ地方には乾燥して荒れた土地が多く、羊が食べる草が生えている場所もは多くはなかった様です。そのため、朝になると、羊飼いは羊の群れを草が生えている場所まで連れて行き、草を食べさせ、夕方になるとまた連れて帰っていました。そして、夜の間は、羊が勝手に迷い出て狼などに襲われたり、盗賊に盗まれたりしないように、木の柵で囲われた囲いの中に羊の群れを入れ、羊飼いはその門の所で羊を見守りながら寝ていたようです。イエス様が「私は羊の門です」と言われたのは、そのような状況を思い浮かべておられたのです。

そして、先ほどお話ししたように、イエス様はこのたとえ話の中で、イエス様御自身を羊飼いに、私たち人間を羊に例えておられます。3節には「門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、ついて行く」とあります。当時の羊飼いは、一匹一匹の羊に名前を付け、それぞれを見分けることができたそうです。羊も羊飼いを知っていて、自分から羊飼いの後について行ったそうです。人間の場合でも、その人を「名前」で呼ぶということは、その人をかけがえのない存在として認めることにつながりますね。学校でも、先生に「はい、出席番号何番の人!」と番号で呼ばれるよりも、「○○さん」と名前で呼ばれる方が嬉しくはないでしょうか。

また10節では「わたしが来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。」とあります。これが、人間が羊を飼う場合であれば、羊から毛を刈り取ったり、あるいは食料とするために羊の命を奪うこともありますね。しかし、羊飼いとしてのイエス様は、逆に、羊が命を豊かにもつために来た、私たち人間が豊かに生きるために来たのだと言われています。そして、11節では「良い羊飼いは羊のために命を捨てる」と言われています。これは、イエス様はやがて、羊たち、つまり私たちのために十字架において亡くなられることを前もって語っておられたのだと思います。

今日、お読みした聖書の箇所は少し長いので、全てを詳しく説明することはできませんが、この良き羊飼いのたとえ話の趣旨、意味を理解することができたでしょうか?この聖書の言葉に流れているのは、「神様そしてイエス様を信頼して、ともに歩んでほしい」という、神様の私たちに対する願いではないかと思います。

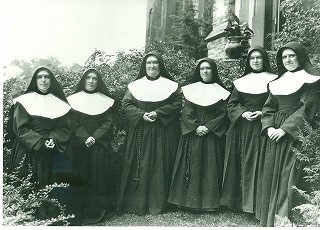

でも、私たちの中には「羊のように神様に頼り切って生きるなんて、何か弱々しい感じがする。私は独り立ちして、自分の力で生きていくんだ」と思う人もいるかもしれません。しかし私は、自分の弱さを自覚しながらも神様に信頼して生きる人は、決して弱々しい人ではなく、逆に最も強い人だと思っています。病床にありながら貧しい子どもや女性のための働きを始めた聖ジュリー、言葉も風習も全く異なる100年前の日本に来た6人のシスターたち、あるいはインドの貧民街で一人で活動を始めたマザー・テレサはどうでしょうか。彼女たちは決して弱々しい人たちではなく、神様にあって強くされた人々だったと思います。皆さんはどのように思われますか?

それでは、今日も最後に、主の祈りを祈って、一日を始めましょう。【主の祈り】