トピックス Topics

校内SD・探究活動発表会

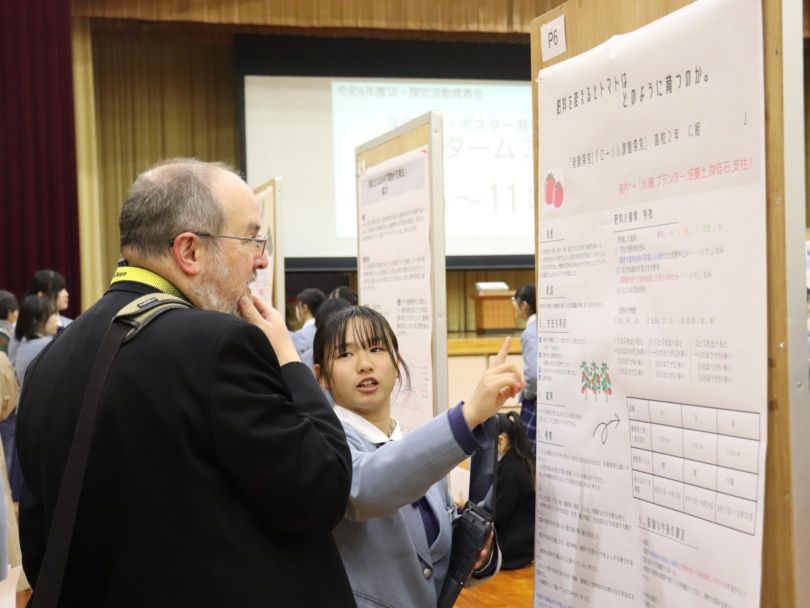

3月15日(土)、外部から学校教育関係者をはじめとした探究に携わってくださった方々、保護者など多くの方々にご来校いただき、校内SD・探究活動発表会が実施されました。

当日の様子は山陽新聞でも紹介されますので、ぜひご覧ください。(3月18日朝刊)

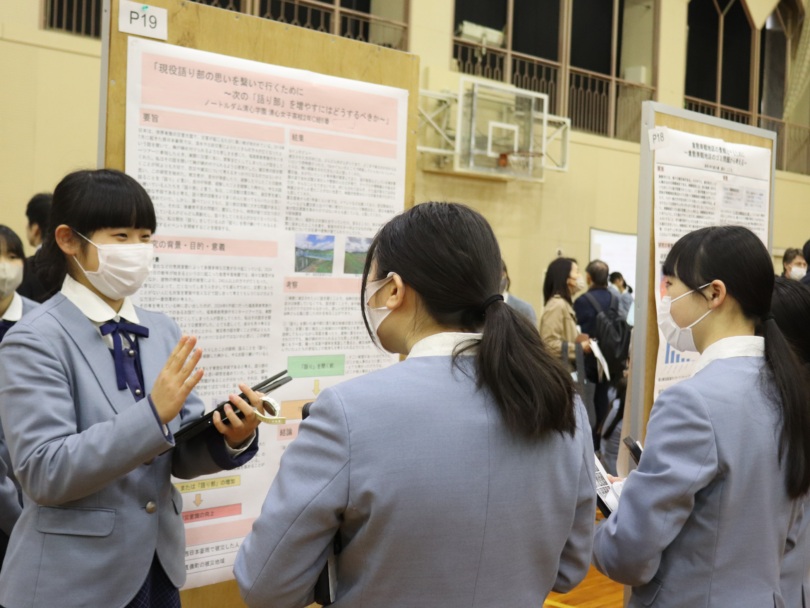

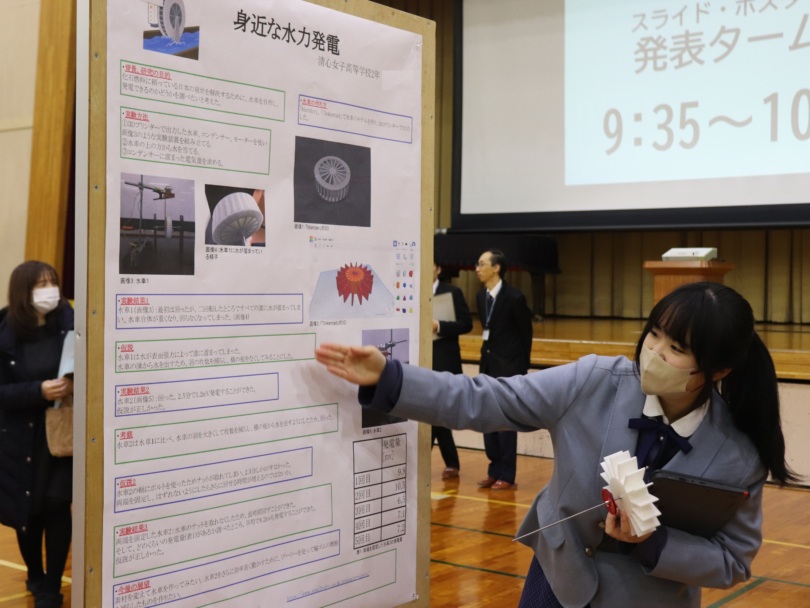

中高の課題研究や高2の発展探究を中心に、中1が探究の時間に取り組んだ内容発表、部活動等での研究が披露されました。

生徒は発表一覧のタイトルやタイムテーブルを参考にして、興味のある発表を回っていました。

課題研究全体発表では、文理それぞれの分野から高2の生徒が発表しました。発表内容は次の通りです。

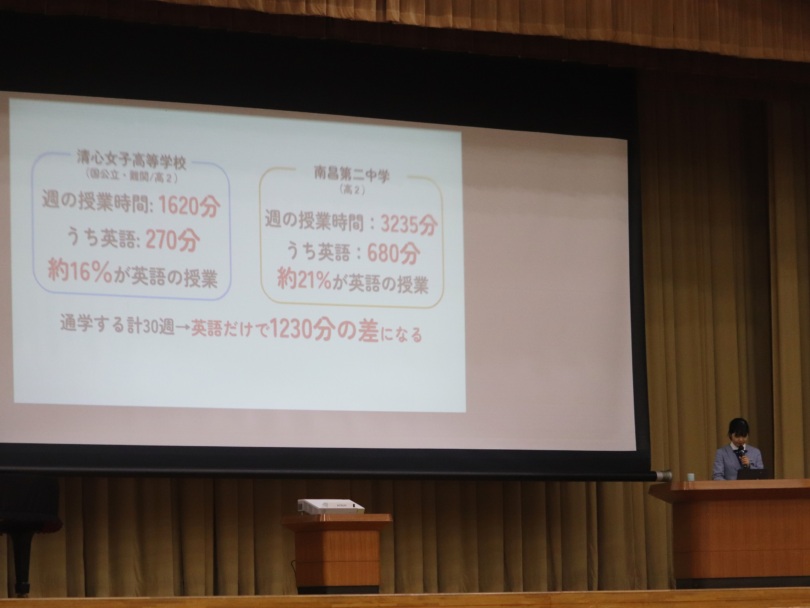

・「英語の勉強がもっと楽しくなる?!中国の学校から日本が学べること」(グローバル課題研究)

中国にある中学校を訪れ、英語教育の仕方を調査し、自分が日本で受けている授業内容と比較しました。そのうえで時間数の違いやインプットとアウトプットのバランスに着目して、楽しく学べる方法の提案について発表し、英語山手線ゲームを実際に生徒がやってみて考えるきっかけを生み出しました。

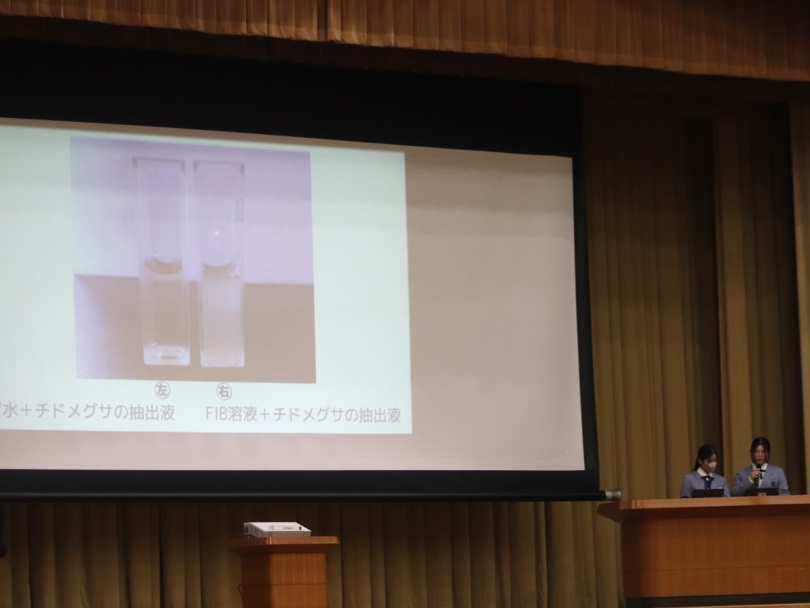

・「植物が持つ止血効果の可能性~植物の秘めた力を探る~」(SS課題研究)

薬として利用されることもある植物の成分を調べることで、止血効果の有無を調べて発表しました。実験・分析の手順や表の活用などわかりやすくまとめられていて、人間の生活にいかに植物が貢献しているかを感じられました。

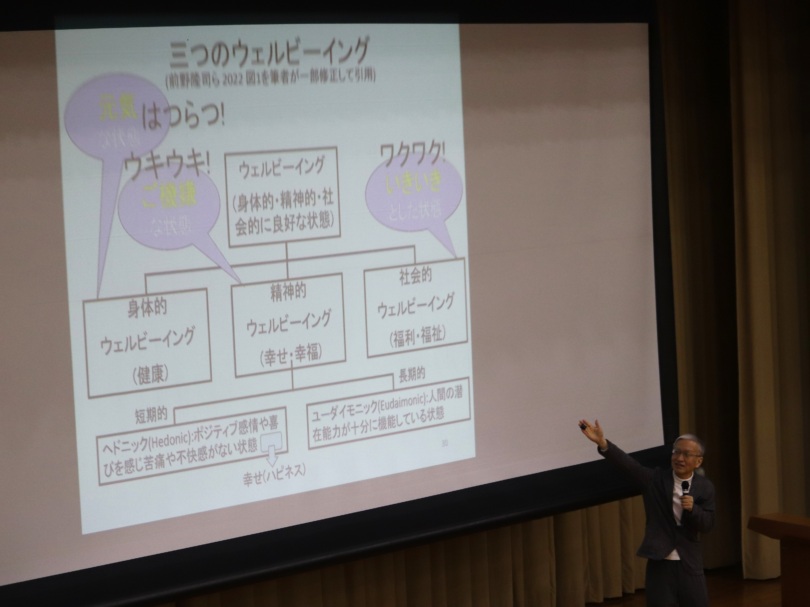

生徒による発表後、叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部長・教授 保井俊之先生にご講演いただきました。

保井先生は、財務省および金融庁等の主要ポスト、パリやインド並びにワシントンDCの国際機関、在外公館等に勤務するなど多くの活躍をされた後、ウェルビーイングについて考え、社会システムデザインや公共政策を専門として研究されています。

今回はウェルビーイングをテーマに、探究の視点も交えてお話ししていただきました。

はつらつ・うきうき・わくわくを揃えることで、幸福感に満ちた時間を過ごし、ウェルビーイングを高めることができるとの内容は、生徒も関心を抱きやすく興味津々で耳を傾けていました。

幸せは自分でデザインできるものですが、「自分で学んで成長したうえで、自分の意思で判断する力」が必要です。

誰もが異なる興味に沿って課題や内容を選び取り、自分らしく追究していく流れは、探究とも似た部分があります。

「自利利他円満」という他者を思いやる姿勢が自分も幸せにする考え方を、探究などを通して学び、ウェルビーイングを実現してほしいとのメッセージを贈ってくださいました。

探究を単なる研究手段や授業として捉えるのではなく、生きるうえで必要な力を身につけていることを生徒が自覚して、これからの探究活動に臨んでくれると嬉しいです。